訓練前にこれだけは知っておきたい

鷹を飼うなら、やはり醍醐味はフリーフライトですね。

遠くの林に鷹を飛ばし呼べばすぐに戻ってくる、鷹を使役する鷹匠の技がひと際輝くシーンの一つです。

このようになるには一体どのようなトレーニングをどれくらいすれば良いのでしょうか。

鷹のフリーフライトは誰でもできるの?

鷹には種類がありますが、初心者にも使役しやすいのはハリスホークで、初めてでも3年あればフリーに出来ると言われています。

仕事をしながらでも練習はできる?

私の場合は、仕事をしながら学校(通信制で1~2回登校/月)にも通っていましたので少し時間はかかりましたが、生後6か月のハリスホーク♂を1年2か月後にフリーにすることができました。

基本的には毎日フライトの練習を行います。

ただ時間がない時は翌日に必ず行うようにして1日以上休まないように、また週に5日~7日は確実に練習を入れるようにしました。

どんな練習メニューが必要なの?

フライトする為の大まかなメニューは以下の6つに分けられますが、単にメニューをこなしただけではフリーに出来ると言うものではありません。

- 『据え』

- 『室内でジャンプ』

- 『据え回し』

- 『渡り(ひも付き)』

- 『ジャンプアップ』

- 『ルアー』

毎日の個体の管理が重要

重要なのは日々の個体の管理で、以下の項目については毎日計測をして記録をしていました。

- 体重測定:フライト場所を決めてコントロールしたり、逆にその日の体重によってフライト場所を決めるなど、体重測定はフライトの基本。下げ過ぎても、上げ過ぎてもロストする為ボーダーを知る事が重要です。

- 餌の量:フライトに備えて餌の量を決め、体重をコントロールする。餌の与え過ぎは回収困難・ロストの原因に。

- 練習・給餌の時間:フライト練習する時間に合わせて与える。給餌と給餌の間が短かければ腹に食物が残る為、餌への食いつきが悪くなる。反対に間が空きすぎて空腹時間が長くても消化管に負担となる。

- フンの性状:消化具合を見る事で餌の量を決める。茶色ならまだ消化管内に食べ物が残っており、緑色なら消化が始まっている。

- 肉当て(ししあて):体重の数値以上に重要なことで、胸骨の竜骨突起部を指でなでて、肉付きを見て餌量を決める。肉色は高すぎても低すぎてもロストの原因に。

- 天候・気温・風向:鷹は上昇気流に乗って飛翔する為、風向きは重要。

- 餌への反応:餌を見せてから飛んで来るまでの反応時間が悪ければロストの原因に。

最大の危険はロストする事

ロストとはフライト中にコントロールを失して鷹を見失う事を言います。

一見フリーになった鷹のコントロール不全のようにも思いますが、ひも付きの練習中にも起こりうる非常に危険な事故になります。

その為ロストは絶対にあってはなりません。

とは言え、技術が未熟な場合には不覚にも起こってしまう事でもあり、私自身、フリーにする前にロストをさせてしまった事がありました。

事故は何故起きたのか

鷹の脚には足革(アンクレット)が装着されており、アンクレットの穴に稽留用ジェス(ロープ又はスリットのある革製のもの)或いはフライト用ジェス(革製のスリットのない物)を通して行動を制御します。

フライト用ジェスでは通常障害物に引っかかる事はないので、フライト時に危険はないのですが、問題は稽留用ジェスを装着した状態で鷹が回収困難な場所(高い所)に上がってしまった時です。

私が事故を起こしてしまったのは、まだフリーに出来なかった頃に、ベランダの柵に稽留させている時でした。

ベランダの柵にはザイル(登山用ロープでリーシュの材料)をある程度の長さで縛り付け、その先端に連結金具の小さいフック(非ロック式)をつけておいて、稽留時には、リーシュについているスイベル(連結金具)にかけていつでも使えるようにしていました。

室外での稽留中には常に目が届くように気を付けていたのですが、気のゆるみから20分ほど目を離して部屋の掃除をしていた時に、いなくなっていた事に気が付いたのです。

ベランダに残っていたのは、フック(非ロック式)のついたザイルでしたので、羽ばたいた時の力でフックからスイベルが抜け、そのまま飛び立ってしまったのです。

この事故の大きな問題は2つ

この事故では大きな問題が2つありました。

1つは、使用していた金具が不適切だった事、そしてもう一つは、外に係留していたにも関わらず、目を離してしまった事です。

稽留用ジェスやリーシュが付いたままいなくなる場合、紐が木の枝や建物などの柵等に引っかかり極めて危険な状態になります。

万一逆さづりになると数時間ともたないと言われていますし、逆さづりにならなくても、紐が何かに絡まれば身動きが取れない、あるいは引きずられるなどその危険は計り知れません。

上からアンクレット(茶)・ロープジェス(赤)・リーシュ(緑):このままロストをすると木や建物に絡まり非常に危険

稽留をする時、またロープのガイドを使用してフライト練習をする際に使用する金具は、スイベルかロック式フックを使うと安全の確保ができます。

この事故では、私が目を離した隙に居なくなっている事に気が付きました。

目の前で飛び立った場合、飛んで行った方向を探す事が出来るのですが、それが分からなかった為、見当をつけて探すしかありませんでした。

この時は、師匠の助言を得られ探す事が出来、身体の損傷なく無事に確保が出来ましたが、様ざまな方に不安を与えた事は間違いありません。

この事故の詳細についてはまた改めて記事にしますので、どうか、ご参考いただければ幸いです。

練習中の大きな壁

恥ずかしながら私は鷹を購入した時、フライトの練習さえすれば、すぐにでも、あるいはそのうちに飛ばせる事ができると思っていました。

所が、購入後からほぼ毎日の様に練習したのに、半年、1年と頑張っても全くと言っていいほど、成果を得られず、焦る日々が続きました。

とにかく、呼んでも来ない、飛距離が伸びなかったのです。

呼んでも来ない

購入から1年になっても、呼んでも、餌を見せても、呼び戻しの距離を短くしても全く来てくれない(反応しない)という時期がありました。

なぜ呼んでも来ないのか本人に聞いて見ますが…

根本的な問題は、餌に対する反応が悪いという事にありました。

餌への反応を良くするに尽きる

最初に知っておきたいことは、練習で最も大事なのは餌への反応を良くするということです。

鷹匠が鷹を呼ぶと、鷹はすぐさま反応し鷹匠のグローブの上にとまります(呼び戻し)。

もちろん、これは毎日練習をしているからなのですが、これは単に、呼び名に反応をする練習をしているのではなく、鷹匠がグローブに握っている餌に瞬時に反応するように練習を重ねているから出来る事なのです。

詳しい練習方法は改めてご紹介しますが、グローブに餌を置き(或いは握り)、呼んでから20~30秒以内に飛んでこないのであれば、その餌は一旦下げて仕切り直す必要があります。

呼んでも来ないまま待ってしまうと、鷹のタイミングで餌に来させる事を許すことになり、将来ロストをさせる恐れが生じるからです。

30秒以上は餌を見せず、来なければ一旦餌を引っ込め、鷹に「飛ばないなら餌はもらえないんだ」という事を教えていきます。

では、何故鷹は30秒以内に来ない時があるのでしょうか。

餌への反応が悪い時とは

鷹が来ない大きな理由としては、⑴空腹ではない ⑵餌が魅力的でない ⑶グローブが苦手 という問題があげられます。

以下は簡単な説明になります。

空腹ではない

一言で言えるこの状態ですが、観察ポイントは ①体重コントロール、②肉色当て(ししあて)、③フンの性状 です。

これは初心者でも知っておくべき事と言えます。

体重コントロールとは

鷹のフライトでは体重コントロールは欠かせません。

鷹の大きさは雌・雄で異なりますが、それぞれ平均体重があります。

このような平均体重は参考値にはなりますが、実際に使役しようとする個体にそのまま当てはめる事はできません。

それは、練習の入り具合により体重の管理を変える必要があるからです。

家の近くの見慣れた環境で飛ばすのであれば、通常体重でも問題ありませんが、初めて行く場所では体重を下げる必要があります。

警戒心が強ければ、鷹は餌を食べようとしません。反対に慣れた場所では警戒心が低い為、反応は良くなります。

また、体重の数値よりも重要と言われているのが『肉色当て(ししあて)』と言う作業です。

肉色当て(ししあて)

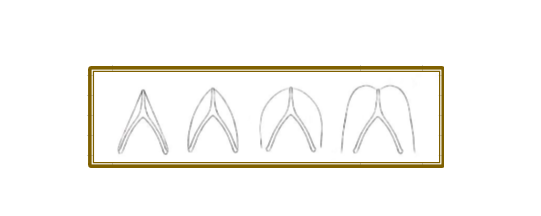

図:左から痩せている(ししが低い)、中間、太っている(ししが高い)。

鷹はお腹がいっぱいになると注意は外に向かい周囲への警戒を強めます。

周囲への警戒が強い場合、危険を冒してまで餌をもらおうとはしないので、呼んだところで戻ってこなくなるのです。

その為、常にある程度の空腹状態を維持して、必ず戻ってくるように管理しなければなりません。

一日の練習を終えた回収のタイミングが重要になります。

フンの性状

フンの色で前日食べた物の消化具合、お腹の空き具合を見ます。

鷹の給餌は1回/日です。フライトをする場合には24時間は間隔をあけておくと、前日の食物が消化されているので餌への食いつきが良くなりますが、フンの状態でそれを観察する事ができます。

- フンが茶色い場合:消化が始まっておらず、お腹が空腹とは言えない状態です。フライト訓練では餌への食いつきが悪くなります。

- フンが緑色の場合:消化しきれていて、お腹が空いている状態と言え、

- 白いフンの場合:尿酸で、フライトに備え体を絞っている(詰め)時に見られます。

尿が多く、緑色のフンがあります

茶色のフン。

訓練をしっかりと入れていくためにも、所有している個体の体重や肉色、フンの状態を把握して、その日の餌の量、練習メニュー、フライト距離や回数を決める事になります。

餌が魅力的でない

餌には、ひよこやウズラ、マウスや鳩などがあり、一般的なのはウズラと言われています。

私は当初はひよこのみを与えていましたが、現在はウズラをメインにひよこで微調整しながら与えています。

ひよこ

ひよこだけでは栄養価が低い為、専用サプリメントをまぶして与えています。

一口が小指の第一関節位の大きさになるようにハサミで細かく切り、ピンセットで与えるか、餌合子(えごうし・えごし)に入れて与えます。

細かく切らないで、そのままの形で与える方法もあります。この場合、一口ずつかじらせて、鷹にばれないように下げなければなりません。

ただし、大きな餌をグローブ上で与えると、グローブ自体を獲物とみる為お勧めできない方法です。

黄色いひよこと黒いひよこがあり、黒いのは栄養があり人気種のため、手に入らない場合もあります。

ウズラ

ウズラはひよこに比べ栄養は高くなります。そのため1日1羽では多すぎるので2日で1羽と考えますが、訓練の内容や段階で消費量も変わるため、やはり毎日の健康チェックを行ったうえで量を決めるようにします。

マウス・鳩

マウスは脂肪が多く、値段も高めです。鳩は大きすぎるので量の調節を行う方が良いように思います。

餌の与え方が悪い

与え方で注意が必要なのは、最初から大きな餌を与えないと言う事です。

フライトは、口餌(小さく細かく切った餌)を与えて、フライト回数を多くします。

彼らはとても頭が良いので、最初から大きな餌で練習をすると、大きな餌にしか反応しなくなるからです。

訓練にメリハリをつける

フライトの形態はいくつかあります。

人から人へと往復する振替(ふりかえ)、丘から下に降りるダウンヒル、遠くの林などへ飛ばす渡り、ルアーキャッチなどですが、それぞれの飛ばし方にあった給仕方法(餌の一回量など)により訓練にメリハリをつけて鷹がフライトを楽しんでくれるように仕向けます。

フリーフライトへの段階を追った練習の仕方はこちらの記事をご参照ください。

グローブが苦手

これはフライト以前の準備段階である『据え』や『据え回し』を怠るとみられると言われています。

先ほど練習メニューで最も重要なのは、餌への反応を良くする事とお話しましたが、これは飛んだりジャンプするメニューだけを言うのではなく、グローブの上で餌を食べる練習も含まれます。

グローブが苦手になる理由はいくつかありますが、ここでは据えが入っていない(甘い)場合を想定します。

基本メニュー『据え』『据え回し』の重要性

『据え』とは

鷹をグローブ(こぶし)の上に据える事を言います。

腕は、肘をほぼ直角に曲げ、地面に平行になるようにさせます。

据えは、グローブの上が鷹にとって最も安全である事を教えるものでもあり、止まり木であるかのように安定して鷹が留まっていられる事が求められます。

鷹♂は700g前後あるので、ソファーのひじ掛けに腕を置いて、数時間一緒に過ごします。

片足立ちでリラックス

この時鷹が片足立ちや、休めの姿勢をしていれば、グローブの上でもリラックスができている状態です。

また、練習がない日でも、基本的に餌はグローブの上で食べさせるようにし、ここでしか餌は食べられないという事を覚えてもらいましょう。

私自身は、給餌や練習以外でも、暇さえあればソファーにかけて据えています。

片足立ちはリラックスしている証拠

↑の写真は、(ひも付き)フライト後に水を飲んで、体に跳ねた水分を、羽根を広げて乾かしているところです。まだ7か月頃なので、あどけないですね。羽根の縞模様は若い証です。

『据え回し』とは

『据え』ができるようになると、外の環境に慣れる為『据え回し』を行います。

はじめは夜の『夜据』、それから朝の『朝据』、そして『昼据』です。

安定している時の鷹の状態は尾羽が閉じている

オーナーが歩いているときでも据えが決まると、尾羽(12枚)は綺麗に真っすぐと閉じ、鷹は正面を見据えます。

尾羽を広げるのはバランスをとろうとするため

一方、オーナーの歩き方で据えの決まりが悪いと尾羽は開き、バランスを取ろうとしています。

鷹は不安定な状態の為前傾姿勢となり常に辺りを見回して警戒態勢に入ります。

また、グローブの上で鷹がバタつくのは、紐(リーシュ・ジェス)の持ち手にたわみが生じ、飛び立とうとするからです。

据え回しは単なる散歩や、グローブに慣れさせるためだけに行うものではないため、常に餌を携帯して行います。

鷹は、見慣れない場所では警戒心が強くなり飛ばなくなります。

その為見慣れない風景でも餌を食べられるように、据え回しのコースのポイント、ポイントで餌を与えていきます。

また、人(特に子供)や車などの(鷹にとって)危険な物にすれ違う場合には、オーナーは、対象物が見えたらさりげなく背を向けてグローブの上に餌を乗せ、鷹の視界をそらせ、注意が餌に向くように仕向けます。

グローブの餌を食べたらまた姿勢を戻して歩行を続けます。

据えの重要性は、トレーニングが「据えに始まり据えに終わる」と言われることからも、基本中の基本である事を覚えておき、問題に直面したらメニューを前段階に戻ってみるのも良いかもしれません。

鷹とコンパニオンバードの飼育を比較

私は鷹を1羽、ハルクインコンゴウインコを1羽所有し、手乗り崩れのコザクラインコの成鳥を1羽お預かりし、それぞれフライトの為の練習を行っています。

鷹は生後6か月のハリスホークを、コンゴウインコは1歳直前になる子を購入しました。

コザクラインコは、知り合いから手乗りの再トレーニングの為にお預かりした子です。

ハルクインコンゴウインコのサファイア。 手乗り訓練中

お預かり1日目(6月11日): コザクラインコのヨモギちゃん

実際にフライトを入れてみると、猛禽類の鷹、コンパニオンバードの大型鳥のコンゴウインコ、ラブバードの小型鳥であるコザクラインコでは、鷹が一番練習しやすかったように思います。

ですがこれは性質というよりは、購入した時期によるものなのかもしれません。

と言うのは、雛の時期に適切なしつけやトレーニングが入っていたかどうかに大きな違いがあったからです。

鳥の性質・特徴

鳥本来の性質はそれぞれ異なり、特徴をまとめると以下のように言えるかと思います。

- 鷹(ハリスホーク):鷹の中でも唯一群れで狩りをするため、オーナーを仲間と認識することで、一緒に狩りをすることが可能になります。寿命は25年~30年とも。

- コンパニオンバード:オンリーワン体質で甘えん坊、飼い主さん大好きっこゆえに構って欲しいアピールがすごいが、練習次第でフライトを楽しむ事も出来ます。ただ、寿命は大型鳥が30年以上、コンゴウインコは50年以上と長いので、いずれ飼い主が変わる事を想定して最も練習・しつけをきちんと入れるべき存在です。

- ラブバード:小型のインコ類で、一羽で飼ってベタベタに飼い主に懐かせた方が、鳥にとっても幸せな種類です。

私が鷹を購入したのは、ショップで万全の体制で飼育された6か月の雄でした。

羽根の状態は完璧で色艶は素晴らしいものです。この事からも大切に育てられていた事がわかります。

また「据え」もできていて、初対面の私にもすぐに懐いてくれましたので問題行動などは一切ありませんでした。まさに特徴と一致しています。

ところがコンゴウインコは1歳前の個体を迎えたことで、その特徴(甘えん坊)を大きく逸脱したように思います。

購入前の飼育状況はあまり良い環境ではなかったようで、その影響は身体にも現れ、羽根は傷み、人への警戒心が強く、手乗りで移動できるようになった今でさえ、身体をなでさせてはくれません。

コザクラインコは、いわゆる手乗り崩れで、もともとは手乗りでいたのに購入後から飼い主に構ってもらう事がなかった為、今は問題行動(噛みつき・呼び鳴き)ばかり起こしていました。

その後コザクラインコはすぐに手乗りに出来ましたが、この子のように飼い主にほったらかし状態(又は飼育放棄)された子が最もリハビリが効くと言われています。

リハビリについてはこちらの記事をご参照ください。

性質よりも購入時期と行動トレーニングの入り具合

鳥類に限らず動物は生後6か月の頃の個体を迎えると良く懐きます。

同時に、ここでしつけや行動練習を始めなければ、自己中心的で野性味の強い個体となり、集合住宅で飼育したり、生活を継続する事が困難になっていきます。

特に近年人気のコンパニオンバードで中型以上のオウムやインコの問題行動は、1年以内に手放され、次の引き取り手も見つからないと言う、鳥に悲しい人生を背負わせる事にもなります。

どのような鳥でも購入するときには、必ず飼育環境、行動トレーニングの入り具合、しつけはどれほどしているのか、病気や奇形はないかを確認をしておきましょう。

また、お迎え後には、しつけ、行動トレーニングを維持し、社会性を身に着けた鳥に仕立て、鳥を使役する事は勿論、鳥に尽くす事で信頼関係を得られるよう努力を継続していきます。

そうすればきっと、鳥にとって、人間にとって素晴らしい人生になると思います。

最後までお付き合い下さりありがとうございました。こちらの記事も何かの参考になれば幸いです。

コメント